七夕节的来历

七夕,顾名思义,是指农历七月初七晚上。传说每到七月七日这一天,牛郎和织女就会跨过浩渺的银河,在由喜鹊搭成的桥上相会,彼此倾诉365天来的思念。为了纪念一年一度的这个特殊的日子,传承弘扬老实厚道、勤于学习,以及对爱情忠贞不渝的传统美德,人们便将这一天确定为“七夕节”。

在我国众多的传统节日中,七夕节是为数不多的由于爱情而源起的节日,因此,也是最具浪漫色彩的节日。

今天,传统七夕节以女孩子向织女“拜师学艺”为主要内容的“乞巧”习俗,被以爱情为主题的活动取代,成为“中国情人节”。由于它长久不衰的生命力和深远的影响力,2006年5月20日,七夕节被国务院列入第一批国家非物质文化遗产名录。

七夕节的流传

七夕节出现在汉代。东晋葛洪在《西京杂记》中写道:“汉彩女常于七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”。这是古代文献中最早记载七夕节的文献。人们在七月七日,要乞寿、乞富、乞子、乞巧。

乞巧,最普遍的方式是对月穿针,如果线从针孔穿过,就叫得巧。

唐代,妇女乞巧已成为时尚。唐朝王建有诗说“阑珊星斗缀(zhui)珠光,七夕宫娥乞巧忙”,这是描绘唐朝乞巧盛会的情景诗句。据《开元天宝遗事》载:唐太宗与妃子每逢七夕在清宫夜宴,宫女们各自乞巧,这一习俗在民间也经久不衰,代代延续。

宋元时期,七夕乞巧也是非常隆重的,京城中还有买卖乞巧物品的市场,称为“乞巧市”。人们从七月初一便开始准备,到了初七那天,乞巧市人山人海,万人空巷,其热闹和受人们欢迎的程度不亚于今天的春节,成为人们最喜欢的节日之一。

清代以后,七夕节就不再像过去那样隆重,但也没有中断。在2006年5月20日,七夕节被国务院列入第一批国家非物质文化遗产名录,使得七夕又重新回到人们的视野中。

七夕节的民俗

首先,前面提到过的乞巧的习俗。这只是其中一种,也是最普遍的一种,另外还有六种,一共是七种。可以这样理解,“七”也被认为是一个吉祥的数字。对于古代女子来说,她们十分期望自己像织女那样能拥有高超的纺织技术。因此,乞巧习俗是最主要的七夕民俗。第一种刚才说的穿针乞巧,是最早的乞巧方式。第二种是投针应巧。也叫“丢针儿”“丢巧针”“浮巧针”。在七夕那天的中午,姑娘们将针投在暴晒过的碗中的水面上,观察针在水中的影子,来看自己是否得巧。如果影子呈花鸟等物状,或剪刀牙尺状,就是得巧了,否则,则没有得巧。第三种是喜蛛应巧,是蜘蛛的蛛。在七夕节的晚上,在院子里摆放好各种瓜果,然后等待蜘蛛在瓜果上结网,结上,则为应巧。流传到后来,变成了把蜘蛛放在盒子里,等待它织网,大家以网的形状来判断得巧情况。

古人的七夕

在古代,乞巧仪式也很神圣的。比如说,晋代周处《风土记》为我们详细生动地描述了当时的情景:

在七月七日晚上,要把庭院打扫干净,然后铺上凉席,搬来桌椅,摆好美酒、果脯以及时令鲜果,随后还要撒上香粉,祭拜牛郎、织女。倘若见到天空银河中有白气聚集,五色光芒照耀,便可以跪拜许愿,愿不可多求,只能求一个,并且三年之后才能说出这个愿望。可见,乞巧是多么的神圣。

种生求子这也是古代的一种乞巧仪式。就是在七月初七的前几天,把绿豆、红豆等五种谷物浸泡到瓷器里,等长出数寸高的嫩芽时,再用红色和蓝色的绳子扎成一束,等到七夕这天拿出来祭拜牵牛星,祈子、应巧。这种习俗兴于宋代,元代比较流行。

七夕的那天晚上,年轻的少女或刚结婚的女子相约一起,到主办者的家里,在干净的庭院中摆上桌椅,上面供奉瓜果、美酒、鲜花,集体焚香,跪拜织女,乞求像织女那样心灵手巧。姑娘祈祷自己有一段好姻缘,找到如意郎君,少妇希望自己早生贵子、夫妻幸福。

拜魁星,就是相传魁星掌管文运,其星宿(xiu)位于北斗七星的第一颗,有“魁首”之意。民间流传农历七月初七又是魁星的生日,于是,读书人对魁星很尊敬,七月初七晚月下拜魁星,求得考试高中,“一举夺魁”。

七夕当天,人们会吃巧食来乞巧。在种类众多的巧食中,巧果是最常见的。巧果也叫“乞巧果子”,花样繁多,制作材料主要是油面和糖蜜。《东京梦华录》中称巧果为“笑厌儿”“果食花样”。手巧的女子,还会在七夕制作出与牛郎织女传说有关的花样巧果。

民间传说,七月初七这一天是龙王爷的“晒鳞日”,是人们晒书晒衣的好时节,晒书晒衣而不被虫蛀。据说三国时期司马懿为了躲避曹操的猜忌,决定装疯卖傻不去朝廷当官。曹操派人暗中监视司马懿的一举一动,派去的人恰巧发现司马懿在七月七这天不慌不忙地在家里晒书,于是,司马懿不得不乖乖的去任职。

其实,在我国各民族还流传着很多民俗活动,比如说为牛庆生、染指甲、送健绳、扎像求福、编鹊桥等等

七夕节的演变

说到演变,一般我们可以从各种历史文献和古诗词中寻得踪迹。就拿你俩刚才提到的牛郎织女的爱情故事来说。

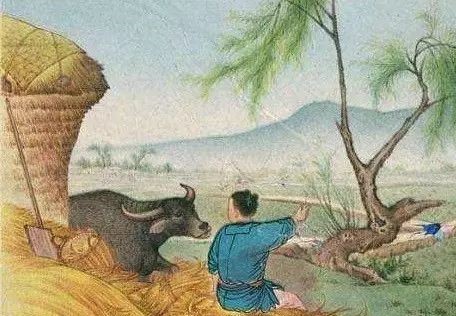

早在西周时代,就已经有了他(她)们爱情故事的雏形。《诗经.小雅.大东》中写道:“跂彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成报章。睆彼牵牛,不以服箱。”此时的牛郎织女只是天上的两颗星星,但已将其人性化:织女无心织布,一心挂念牛郎。

后来在西汉时期,也出现了以牵牛和织女为表现题材的石像作品——汉代石像画上的牛宿、女宿图。汉武帝刘彻命人在京都长安开凿了昆明池,在池的两侧摆放牵牛、织女石像。班固的《西都赋》记载:“临乎昆明之池,左牵牛而右织女”。《史记》《后汉书》把织女描绘成一名女神,天帝的亲戚。

七月七鹊桥相会的情节,是在东汉时期出现的,东汉应劭《风俗通义》里说:“织女七夕渡河,使鹊为桥。”《淮南子》中也有“乌鹊填河而渡织女”的说法。再到了魏晋南北朝时代,人们让牛郎和织女结为夫妇,进而牛郎织女故事最基本的结构成型了。在后来的故事演变中,人们根据各种现实的需求与向往,又给添加了很多情节和人物,也使牛郎织女的故事更加曲折生动。那为什么故事的男主人公是凡人牛郎,而不是牛郎下凡娶织女?

传统中国是男权社会结构,在男权社会,婚姻很大程度上是由男方的经济条件和社会地位决定的。

牛郎的角色就是一个勤劳、善良、憨厚、老实的形象,是普通老百姓的代表。传统社会,人们摆脱悲惨命运的途径很少,“学而优则仕”、考中科举是普通老百姓进入上层社会、改变命运的唯一希望。但是,传统社会书籍是一种稀缺品,普通百姓家的孩子买不起书,读不起私塾,于是,自然而然的想求助一种神奇的力量。

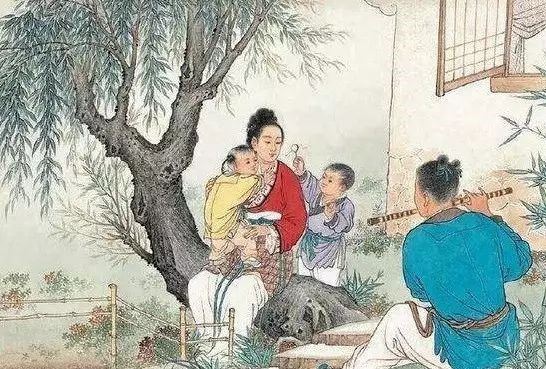

所以,牛郎角色表达的是传统社会处于底层社会的普通老百姓对社会现状不满的宣泄,对男权社会不公的反抗,以及对美好婚姻生活的向往。

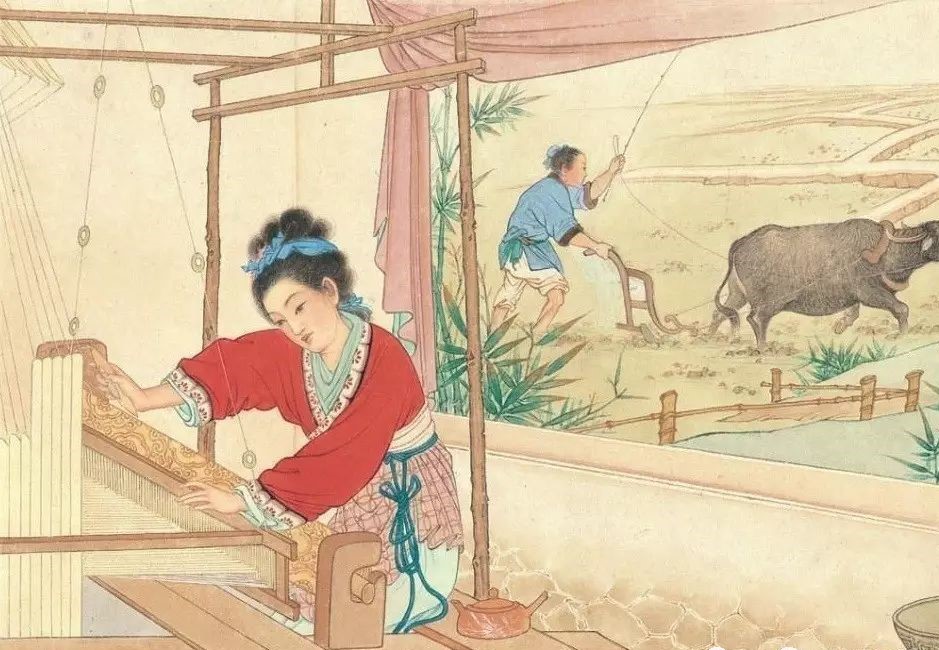

织女的形象最早是以星座的形式出现的。《诗经》中的《小雅》非常形象地描绘了织女星坐在织布机旁劳作,却因为思念对岸的牛郎星无心织布的情形。人们将织女看做是历史上众多传承创新我国丝织技术的优秀代表(织女神)。由于丝织业在世界的广泛影响和在人民群众生活中非常重要的地位,自然也就有了织女这一人们喜爱的人物,以及牛郎织女这一美丽的传说。

爱情极大地丰富和锻造了七夕节的文化内涵。这从历代的文学创作中可以窥见一斑:

比如白居易《长恨歌》里的缠绵悱恻(feice):“七月七日长生殿,夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”;更有秦少游《鹊桥仙》里的千古绝唱:“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮!”……

“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。”虽然这么说,但是我们很多人的期盼还是爱情要只争朝夕。

这句话,表达了作者对牛郎织女的安慰和鼓励:只要两情不渝,又何必苛求朝朝暮暮呢?他不是单纯地对牛郎织女悲剧的同情,而是以一个新的视角,讴歌真挚、纯洁、坚贞的爱情。在责任心的驱使下,虽远隔万里,长期分离,却还能够保持婚姻的稳定性、长久性,责任与爱情达到了高度的统一。这是一种超凡脱俗的爱情理想,可谓是惊世骇俗、振聋发聩,成为中华民族延续数千年的婚爱观,不仅在封建社会,即使在当下,也是值得褒奖的。

我们说七夕文化中的乞巧、祈福活动体现了中华民族勤劳智慧、自强不息、勇于创造,不断追求更加幸福美好生活的精神。乞巧活动,它的核心是创造。乞巧活动的开展就是激励人们追求聪明才智,不断创新,自强不息,创造更加美好的生活,年年创新,代代传承,从而推动社会的发展和进步。

祈福从根本上讲就是祈求平安、幸福、和谐、和平,它深刻地体现了中华民族和合文化的精神实质。从某种意义上说,儒家文化精神的价值取向是中和,道家文化和墨家文化精神的价值取向亦是中和,而民间文化追求和合圆满的精神更是以上文化精神的根源。

不仅在中国,日本韩国及东南亚各国民间在七夕祭活动中也非常看重祈福,祈求平安、幸福、和谐、和平。我们今天要使传统的七夕文化代代传承,就要找到传统和现实的契合点,避免低俗和过度的商业化淹没了传统七夕文化的内涵,既不要让传统文化在急功近利的开发和喧嚣中迷失本性,又要不断创新,使传统文化和现代元素相融合,彰显当前的现实意义,否则人们也难以接受。

“七夕在中国,天河在郧西”活动

郧西天河七夕文化节,围绕“七夕在中国,天河在郧西”这一大的主题进行,每一届活动内容都不同,主要的活动形式有:

婚礼大典:通过文艺演出展现内涵。文艺演出包括龙凤呈祥、鹊桥相会、天河作证、地久天长、牵手郧西等五个板块,把婚礼大典与文艺演出紧密结合在一起,体现“天河作证,爱情永恒”的内涵。

爱情马拉松:活动设青年情侣组:网络报名30岁以下,走跑形式不限。青年伴侣组:30岁以下,走跑形式不限。中年伴侣组:31-50岁,健步走或慢跑。老年伴侣组:51-65岁,健步走。相互陪伴,一起跑到(走到)终点。活动以爱为名,情定终身。

“天河水乡,百里画廊”采风:组织人员沿天河走访、采风,察看天河流域的风情风景风俗风物。“天上七夕、人间郧西”万人游暨旅游推介会,等等。

2014年11月,“郧西七夕”经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

结语

我觉得,文化尤其是国家级以上的非物质文化遗产,它是老祖宗给我们留下的一份丰厚的、宝贵的资源,实际上我觉得七夕文化节最大的亮点就是把我们对美好爱情的向往,把我们中国人勤劳勇敢诚实善良的这种品格,融入到我们的旅游事业发展中去,可以创意产生一系列的文化产品,不仅有到现场去看、去听、去感受,还可以有很多文化产品,把这些主题文化产品带回来,可以是吃的、可以是玩的、可以是用的,这样的话就可以带动当地。这种理解不全面,但是至少我们的七夕文化与我们的创意产业之间是有紧密联系的,是可以大有作为的。和我们其他的这些历史文化遗产相比,文化遗产和自然景观更有创意的底蕴,更有创意的空间,更有利于我们旅游产业尤其是文化创意产业的发展。比如说纯粹是地貌,它是人为赋予他的,是我们当代人赋予他的文化内涵,在一定程度上来讲不是那么深厚,但是历史文化赋予他的遗产底蕴更加深厚,创意、想象的空间更大。

(图文部分内容来自中央农广校小康农家微信公众号)